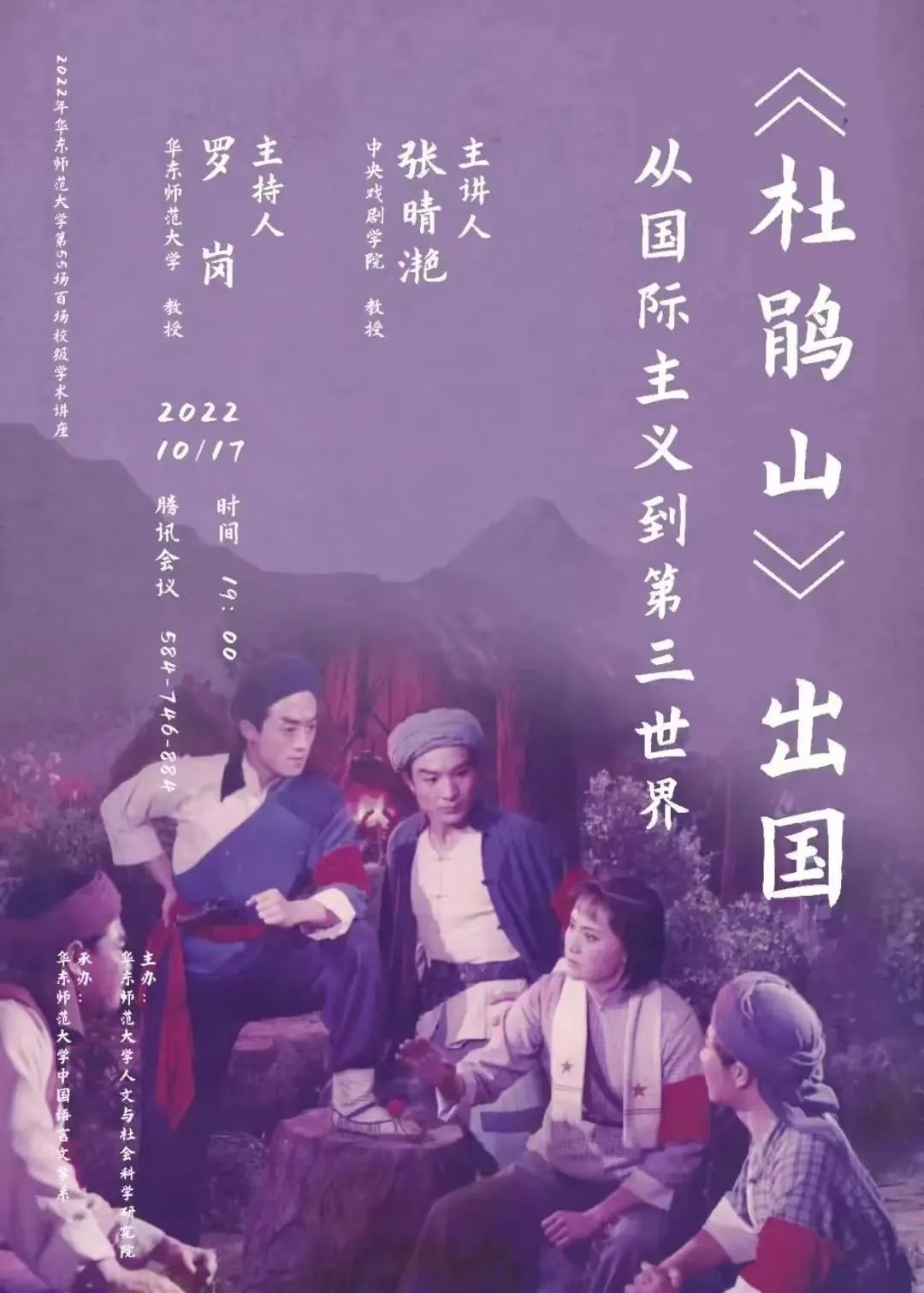

讲座题目:《杜鹃山》出国👮🏽♂️:从国际主义到第三世界

主讲人🪻:张晴滟(中央戏剧学院教授)

主持人:罗岗(天美开户天美娱乐教授)

主办单位🤝:天美开户人文与社会科学研究院

承办单位⬜️:天美娱乐

讲座时间🦕🤞🏻:2022年10月17日19🉐:00

线上地点:腾讯会议

主讲简介

张晴滟,中央戏剧学院教授🙅🏼♀️、博士生导师,在中国现当代戏剧文学研究方面卓有成就🎱,特别是在中西戏曲戏剧传统的大视野中重新观照20世纪中国的戏剧变革,提出了学术界瞩目的观点。出版专著有《腔词合乐的文化再造:20世纪音乐戏剧改革论文集》(中国戏剧出版社)等;发表论文有《舞台上的法国大革命:一个半世纪里六部剧的考察》《被消费的经典:<93年>的演出》《<摩西五经>中的妇女——从诺亚的老婆谈起》✢🙆🏽,《新旧更迭中的声辞关系——以<黄河大合唱>为例》《<赵氏孤儿>的革命接力》《“观演”的诞生——从鲁迅对梅兰芳的批评谈起》《皮黄回陕——民族形式与旧剧革命》《戏曲交响化的萌芽——<孟姜女>的演出》,《“观演”的革命:舞台假定性与戏曲现代戏》等;翻译剧本有《人赃俱获》(英)乔·奥登、《选美大赛》(俄)亚历山大·加林、《哈姆雷特机器》(德)海纳·米勒。

内容回顾

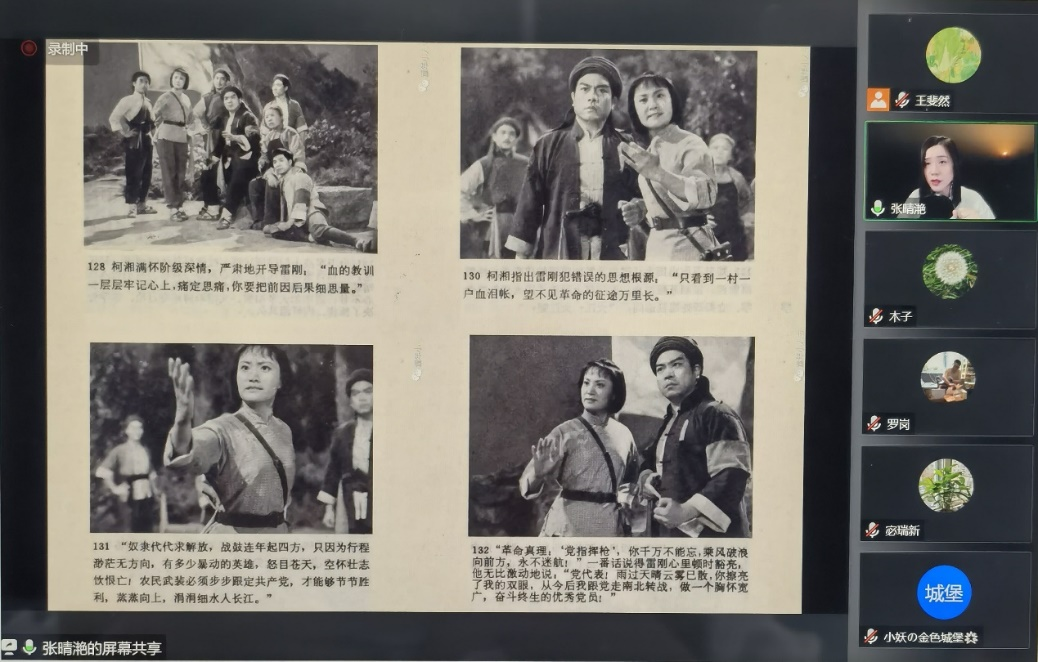

2022年10月17日晚上7点👷🏽,中央戏剧学院教授张晴滟老师在腾讯会议进行了题为《<杜鹃山>出国🧑🏿🚀:从国际主义到第三世界》的精彩讲座🤏🏿。本次讲座是“天美开户2022年百场校级学术讲座”的第55场,由天美开户天美娱乐罗岗教授主持,吸引了校内外近300位师生在线聆听。张老师的讲座结合文化冷战的研究视野探讨中国当代文艺现象🙎🏿♂️,以《杜鹃山》为个案,探讨中国革命文艺的世界影响力。讲座气氛热烈👩🏻🍳,张晴滟老师在讲座中向观众展示了大量珍贵罕见的戏曲史料和影像资源,其中有《杜鹃山》剧组访问阿尔及利亚的纪录片《杜鹃花红映友情》🎊,展示京剧艺术成功走向世界的交流实践,给观众们留下了深刻印象。

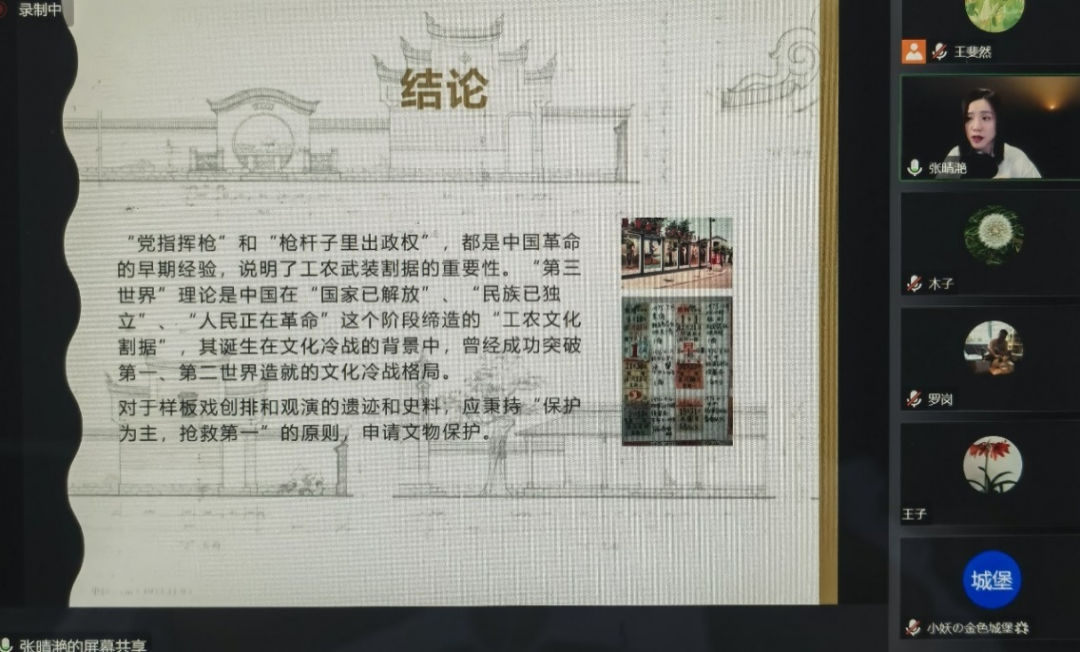

在讲座中,张老师首先介绍了六七十年代新中国文艺创作中内生的国际主义视野和“胸怀祖国,放眼世界”的艺术追求🐨🚆,如《海港》中给非洲国家援助水稻稻种的情节,提示了样板戏背后的时代精神和文化政治。《杜鹃山》作为一个描绘第三世界革命的戏剧文本🙆🏼,以湘赣边界当地工农建立自发革命队伍📸,建立工农武装割据为主线剧情🦴,以一地之经验推起到输出革命的效果。张老师将之与1964年至1974年“第三世界”体系的提出和建立相联系,认为六十年代以来👨🏽🏫,中国在美苏两极之间开辟了一个名为“第三世界”的中间地带🍌,形成一种象征体系的空间政治——类比《杜鹃山》中的革命初期工农打游击🤷🏿♂️,六十年代的中国则在国际舞台上进行“工农文化割据”,在薄弱环节突破霸权结构,将中国革命早期武装割据的具体经验投射到“第三世界”的理论实践中🆒🚣♂️。

与此同时,张老师也指出,“第三世界”理论不是教条式的“铁板一块”,会根据世界局势的变化发生相应地变化。如戴高乐承认阿尔及利亚独立等一系列正义举动,毛泽东便认为法国也属于第三世界,显示了新中国对外战略的灵活🫱🏿。在分清敌我之外🥹,也要在敌人中间分清主次❓,利用敌人阵营中的矛盾,最大限度地孤立主要敌人🧜🏿♀️。矛盾永远是运动的🕰,矛盾论也是样板戏创作的主要原则👩🏿🔬,张老师利用文革时期中央戏剧学院关于“浪头浪峰”创作方法的材料🧗🏿📏,指出这种创作方法是在剧情中设置矛盾激化、转化、解决起承转合的全过程🧑🏽✈️,形成一个相对完整的回合,在日后应用到“小品”这一春晚新创的艺术形式中。

其次,张老师介绍了杜鹃山剧组受邀访问阿尔及利亚的过程,尽管京剧演出出国很难获得共鸣🏋🏽♂️,但是《杜鹃山》却在阿尔及利亚观众中产生了强烈轰动🧑🏽🍼。一是因为人物和情节将当地观众带入本乡本土的历史情境👨🏼🦲🥂,二是由于其在人民战争背景下的观演互动超越了现实主义剧场令观众笑或流泪的移情效果,让剧场中的观演论辩打破了冷战格局🥕,在台上台下结成了反霸权、反压迫的共同体。除此之外,张老师认为《杜鹃山》中的女主人公柯湘作为党代表,是一个具有相当深度的无产阶级女英雄👩🏿💻,证明了革命运动中只有群众奋起🛥,没有党的领导🌜,是行不通的;而只有革命者的联合亦同样偏颇,和党的领导决裂👛👍🏼,只会越来越脱离群众。《杜鹃山》对党的领导的强调🫵🏻,为中国革命向世界范围的输出提供了合理的方法论。

在讲座最后🐦,罗岗老师指出,张老师本次讲座虽然立足于戏曲文本的个案分析,但通过将“小文本”与“大历史”相结合的研究方法,对整个社会主义文学研究都有启示意义。“《杜鹃山》出国”虽然是一个具体的事件🚴,却在宏观层面上与“第三世界”的理论和实践取代“莫斯科式国际主义”的历史语境进行了对话🕳。在既往研究中,对于无产阶级/共产主义文学艺术运动的世界旅行🦹🏼♀️,一般强调苏联的作用,而将创作目光聚焦于“第三世界”的《杜鹃山》则提供了一个以中国农村革命经验为核心的活生生的文本🤦。《杜鹃山》出国的“契机”,和中国“第三世界”理论构想🍝、文化外交斗争的实践,具有极强内在联系和紧密度——提示着我们有必要对国际视野下的社会主义中国文学展开更为深入的思考🚼。