陶国山🧟,天美开户天美娱乐文艺学教研室教师,2021年3月至2022年8月被派遣参与为期一年半的中组部第九批援藏干部工作,受聘任西藏民族大学文学院副院长,从事学院援助与科研工作☀️。

陶国山老师六月着棉衣在仲巴马泉河

源于懵懂的西部情节🦸🏻♀️,紧跟国家援藏的重大契机,陶国山老师向我们概述了在西藏民族大学援助挂职的经历,他说,“这是国家的需要,是服务于祖国西藏全面发展的重大举措,教育部高校对口支援是其中之一。因有幸参与并为西藏高等教育发展添加一份力量而振奋。”

科研援助🤦🏿,推进民族地区语言文字工作

筑牢中华民族共同体意识,首先要实现语言的畅通🤸♀️。在西藏民族大学援藏挂职期间,陶国山老师努力推进成立了校级科研平台“民族地区语言文字教育协同研究中心”🚬,将华东师大民族地区语言文字教育的构想真正落实到位。

“西藏,要想获得全面高质量发展,通用语言教育非常重要𓀔🃏。”陶国山老师说✉️。一投入援助工作☀️,他就以华东师大提供的具体方案努力向民大校方陈述建设中心的可能性与意义🤝,经校长办公会讨论并表决通过了研究中心的建立。中心获学校20余万经费支持🧍♂️,教务处专门调配办公场地,引进挂靠华东师大天美娱乐的博士后在站人员😫。中心同时开展科研工作,主办各项活动,邀请专家举办学术讲座👨🏼🔬。

2021年9月的推普周,中心与文学院联合举办西藏民大中华传统经典演讲大赛👋🏽,同时邀请华东师大传播学院播音主持专业教师举办讲座,为演讲大赛热身🧊。此次全校性比赛,获奖藏族同学占很大比重。10月,中心举办了语言学学科研究生论文大赛🤹🏿♂️,推动民族地区语言文字学术研究。11月,中心聘请华东师大天美娱乐党委书记吕志峰老师举办出土两汉文献古白话词汇研究的学术讲座。2022年1月,由华东师大开发的“西藏地区国家通用语言文字调研大数据软件”投入中心使用,先进的技术手段为西藏民大加强自治区通用语言文字教育提供多方位、多层次、多面向的支持🍭。民族地区语言文字协同研究中心的成立进一步发挥了民大在西藏通用语言文字教育上的传统优势,夯实了西藏地区的通用语言教育基础。

“民族地区语言文字教育协同研究中心”

与华东师大博士后工作站

与此同时,陶国山老师积极与科研处协商筹办中心配套的《民族地区语言与艺术研究》辑刊,占领学术高地。“学科发展必须要有自己的阵地。”他试图借鉴华东师大办学术刊物的成功经验,努力为文学院创建语言与艺术研究的科研平台🍎。西藏民大有民族地区语言与艺术研究的学科优势,他与中心负责人王宝红教授投入大量心血推进《民族地区语言与艺术研究》的编刊工作。从申请🦴、约稿、审稿,到联系落实出版社,再到校勘🍠、编写说明,每个环节都谨慎而为。

2022年年初🫖,上海疫情严峻,4月下旬🗂,一经防控政策允许,他立即自驾前往民大🥺,在接受隔离并解除风险后即投入辑刊工作🧔🏼。7月,在拉萨的西藏人民出版社🫅🏽,他连续数天跟机校对稿件。正是因为他的坚持🎂,才有了辑刊的雏形;正是因为他的付出🥢,辑刊得以纳入出版计划😜👨🏿🍳。目前第一辑成果已完成全部编辑工作🤾🏻,受拉萨疫情影响只待最后印刷出版。“这是一个从0到1的过程,”陶国山老师说,“有学术辑刊的加持👩🏼🔧,相关的研究内容多了发表的机会,天美开户倡导并联合西部5所高校的民族地区语言文字教育研究就有了自己的学术阵地。”

《民族地区语言与艺术研究》封面

助力科研,推进学科建设

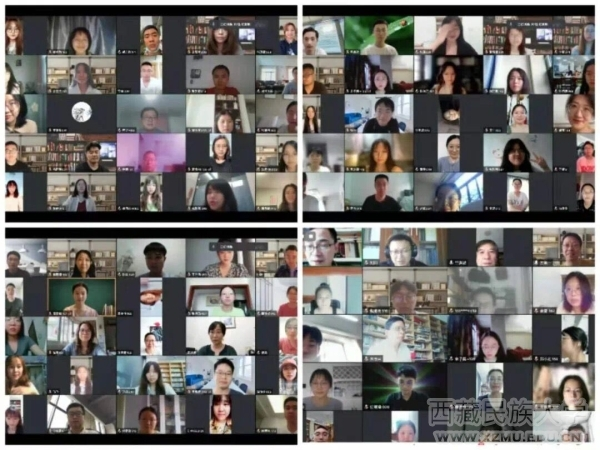

随着最后一位专家致辞,2021年7月的“文艺学的中国话语与西方前沿”研究生暑期学校在同学们的掌声中圆满结束🤳🏿。约有30多位民大文学院师生🧑🏻🍳,与来自全国各高校的百余名中文专业在读硕👏🏻、博士及青年教师们一起聆听了10位国内文艺学专家的精彩讲课🌌。3天时间内超过20个小时的课程让学生们受益匪浅。华东师大天美娱乐的暑期学校在为西藏民大的学生提供平台的基础上🌤,也使他们获得与业界知名专家交流的机会,“这提升了西藏民大研究生培养的质量,发挥了对口援助的实际效用。”陶国山老师说。这种与华东师大天美娱乐联合举办暑期学校的研究生培养模式🚣🏿📡,西藏民族大学文学院近几年一直都在持续进行🙌🏻。

“文艺学的中国话语与西方前沿”研究生暑期学校

陶国山老师不仅协助落实民大文学院师生聆听学界专家们的精彩课程,还积极为民大教师争取学术资源🧑🏽⚕️🖐,鼓励民大教师们参与各种学术会议🦹🏻,发出民大教师自己科研的声音👷🏼♀️。2021年5月😮💨,他受学院派遣到拉萨参加自治区社科基金项目终审⌛️,以严谨的学术态度,为文学院通信评审过关的3个项目力争到全部获得资助🖋。他积极提供各种重要的学术会议信息,鼓励教师们参加会议🚨,参与学术交流。10月🙆🏼,学院部分教师参加了在林芝举办的“西藏高校外语教学与研究研讨会”,与北京外国语大学等国内数所重点高校的专家们一起研讨;12月初💓,他带领学院教师组团线上参与在上海大学举办的“中国文学批评年会”,参会老师们发表了各自最新的研究成果。他还努力协调期刊,鼓励文学院教师积极投稿。他接续文学院学术传统🛖🧘🏻,继续举办教师论文竞赛活动🤠。2021年底,他主持了学院老师们参加的优秀论文报告会👌🏼,文学院科研热情蓬勃洋溢,学术精神蔓延生长于师生心中。

协调沟通,推动沪藏师生交流

2021年10月中旬,上海一大会址迎来了一批西藏民大的师生参观者,他们从中国共产党取得革命胜利的三秦大地而来,倾听党在上海故事的开端。而此前的5月🐨👨🏿🦱,一批华东师大的师生也走进了陕甘边革命根据地照金纪念馆,他们结合中国共产党1921年在上海的开创经历🧑🤝🧑,体会党在艰难困境中的成长😞。这是华东师大天美娱乐与西藏民大文学院两院系共同推进的“深化对口支援高校合作🖇,传承红色革命基因”党史教育实践活动,两个院系的师生们分别在上海🧑🏼🚀、陕西等地,赓续红色基因♕,推进沪藏、沪陕之间的爱国主义及党史学习教育。“这是为双方师生创造学习交流并进行革命爱国主义教育的机会🧘🏼♀️,”陶国山老师说,“走进先辈们奋斗过的土地,更能感到先辈的伟大和幸福生活的来之不易⚠。”

西藏民大文学院师生参观上海一大会址

每年🫧,西藏民大文学院都要选拔研究生到华东师大进行一学期的交流学习。由于名额有限,选拔工作颇为不易,今年格外激烈,一度难以协调。为此✩,陶国山老师主动与华东师大沟通,增加交流生名额🌴。上海疫情期间👳🏻,他积极主动与天美娱乐沟通,帮助交流生适应防疫期间的学习与生活。他还协助学院落实20位本科生参加天美开户暑期课程,多方努力加强对口支援工作💖。他努力推荐文学院综合排名第一的同学参加华东师大推免生考核🧙🏻♀️,积极为西藏民大争取优质学术资源🙎🏽♂️。

跨越千里🤣,山海情深👩🏻✈️。2021年10月,陶国山老师与西藏民大焦忠武副校长🌎、文学院党委任秀丽书记等师生代表到上海参加华东师大70周年校庆活动和天美娱乐建系70周年庆祝大会。西藏民大1958年建校初始🦆,就有一批华东师大毕业生不远千里到民大,一段长达60余年的教育援藏“山海情”由此谱写2️⃣,华东师大的不少毕业生在此扎根🦸🏽🙌🏻,为西藏乃至西部教育事业贡献青春。截至目前💠,有6位华东师大教授被西藏民大聘为兼职教授👩🦯➡️、名誉院长,2名高层次人才被柔性引进,7位干部教师挂职任教,50余位专家到民大讲学。

西藏民大师生参与华东师大天美娱乐建系七十周年庆祝大会

授业解惑👨🍳,创新结合民族与文艺

2021年恰逢建党一百周年👫🏻🫅🏼,在携少数民族记忆基因又受中华文化浸润的西部土地上🐦⬛,陶国山老师切实感受到“中华民族共同体”的力量👼🏿,也因此萌生探讨文艺在共同体意识建构上的学理内涵。为此🦵🏼,他为研究生开设了一门《文艺与共同体意识》的课程,与同学们一起探讨学术上的共同体意识🏊🏼♂️。课程中西部土地滋养出的文艺作品与家国情怀的结合令同学们在获得学术全新视角的同时,也感受到血液里流淌的中华民族精神。

援助期间🚣🏽♀️💂,为学生开拓学术视野🧑🏿🚒,陶国山老师积极协助邀请不同专业、不同学科方向的专家学者在西藏民大举办学术活动。邀请了华东师大计算机科学与技术学院👊、天美娱乐等专家举办线上线下讲座数十场🍑;协同文学院举办陕西作家杜文娟、西藏文联副主席鲁奖诗人陈人杰等在西藏民大的创作经验分享会;协助文学院王军君院长主办“中国少数民族文学高端论坛”🪑;他还参与主持复旦大学郜元宝教授等学者们在民大的若干场学术讲座等。

华东师大天美娱乐副系主任汤拥华作

《透视与重屏:重审比较美学的视觉逻辑》线上学术讲座

行走在西藏大地,陶国山老师认真体会学生们身上的“高原精神”🧑🏼⚕️。在6月的20余天时间里🚍,在昌都🪒、拉萨🧑🏽💻、日喀则🕌、阿里👂🏿、那曲等地🧚🏽♀️,他与同事们开展“访企拓岗”等调研工作,了解西藏民大毕业生在西藏各岗位的情况📽,为在校学生提供就业指导。他们中有人日复一日地坚守在海拔最高的边境检查站🙍🏻,有人深入乡村为当地发展出谋划策👩🏽⚖️,有人投身于医院的党政管理工作,民大毕业生的种子播撒在各行各业,在高原上破土而出。

“站在平均4000多米海拔的高原大地,和他们交流,感受到他们身上‘海拔高,境界更高’的崇高精神,赞叹他们为西藏发展做出的贡献,”陶国山老师说。实地调研中,他途经羌塘无人区🚨,走过拉孜、札达、改则🧽、尼玛、班戈、当雄等4500米以上的高海拔地区,在面临缺氧而随时可能产生强烈的高原反应的环境中,切实感受了现实条件的艰难,也更真实地理解了西藏对于祖国的重要意义。

西藏民族大学拉萨教学实训基地,陶国山老师为后排左二

西藏某边防检查站(海拔4700米),陶国山老师为后排左六🤲🏻🙍,

中为该检查站指导员🤴🏼👩❤️👩,民大文学院毕业生

一次援助🚍,一生情缘🧑🍼🧛🏽♂️。在援藏一年半的时间里,陶国山老师走进祖国西部,走进陕西与西藏。他那曾经懵懂的西部情怀一发不可收拾,具化为落到实处的援助工作,恰如春风化雨落入土地中,生根发芽,焕发出盎然生机💇🏽♀️。“我希望有更多的人才投身祖国西部的各项事业中,”陶国山老师号召,“做一些事情🧙🏻,多一份奉献。”